E-BOMとM-BOMは異なる用途で使用されますが、双方を連携させることでさまざまな利点が得られます。ただし、BOMを連携させることは容易ではなく、いくつかの課題を解決しなければなりません。

本記事では、E-BOMとM-BOMの違いやこれらを連携するメリット、また連携が難しい理由を解説します。2つのBOMについて詳しく理解することで、効果的な連携手段を見つけるヒントが得られるでしょう。

部品表(BOM)管理とは

部品表(BOM)管理とは、製品がライフサイクルを通じて変遷する過程で、すべての製品データを部品表(BOM)と呼ばれる階層構造に組み込み、構成、管理することです。BOMには、製品に応じて異なる種類や範囲のデータが収められます。

製品のライフサイクル全体にわたって、品質や市場投入までの期間、後工程での他の重要な運用指標を保持するためには、BOMデータの変更を管理し、関係者に伝達する適切なツールとプロセスが不可欠です。BOMは複雑な情報を含んでいるため、これにより変更が円滑に行われ、製品の全体的な健全性が維持されます。

E-BOM

E-BOMは「Engineering Bill of Materials」の略称で、設計部品表のことです。E-BOMは、製品の設計や開発段階で使用される部品や部材の詳細なリストを提供します。

具体的には、製品の部品やユニット構成だけでなく、設計情報やモジュールの仕様、技術情報などが含まれています。これにより、設計チームや製造チームが製品の設計や製造プロセスを正確に理解し、実行できるようになるのです。

M-BOM

M-BOMは「Manufacturing Bill of Materials」の略称で製造部品表を指し、具体的には製造工程に合わせてE-BOMを再構成したものです。

M-BOMには製造に必要な部品や資材の情報だけでなく、それらの部品がどの工程でどのように使用されるかの詳細も含まれています。この情報は、生産スケジュールの立案や生産指示、部品の手配など、製造プロセス全体を円滑に進めるための重要な情報となるのです。

E-BOMとM-BOMの違い

E-BOMとM-BOMにはいくつかの違いがあります。主な違いは、これらのBOMが対象とする領域や機能、そして使用される部門です。通常、組織内の異なる部門がそれぞれのBOMを活用するため、各部門に最適化されたシステムが採用されています。

E-BOMは、製品の設計やエンジニアリング部門が使用するために作成されます。主な目的は、製品の物理的な構造や部品の配置、および製品の構成要素を表現することです。設計者は3DCADのアッセンブリ情報を元に、製品の構造をグループ化・階層化して表現します。これにより、設計段階で製品の全体像を把握しやすくなるでしょう。

一方、M-BOMを活用するのは、製造や生産計画部門です。M-BOMは、実際の製造工程に必要な部品やリソースを示します。生産技術部は、E-BOMを基にDMU(Digital Mock-Up)やExcelなどを使用して、製造プロセスに適した形でBOMを再構成・作成します。M-BOMに含まれるのは、製造における部品の組み立て順序や工程情報です。

要点をまとめると、E-BOMは製品の設計と物理的な構造を、M-BOMは実際の製造工程における部品やリソースを表現する役割を果たします。組織内の異なる部門が連携して製品を開発・製造する際には、E-BOMとM-BOMの違いを理解し、それぞれの目的に応じたBOMを適切に活用することが重要です。

E-BOMとM-BOMを連携するメリット

製造業界において、製品の設計と製造は密接に関連しており、設計部署と製造部署の連携が重要です。そのため、設計段階での情報が製造段階に正確に伝達されることは、効率的な製品開発と品質の向上に欠かせません。

E-BOMとM-BOMは通常個別のシステムまたは文書で管理されていることが多いですが、これらを連携させることには複数のメリットがあります。

では、どんなメリットがあるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

部署を超えて一括管理できる

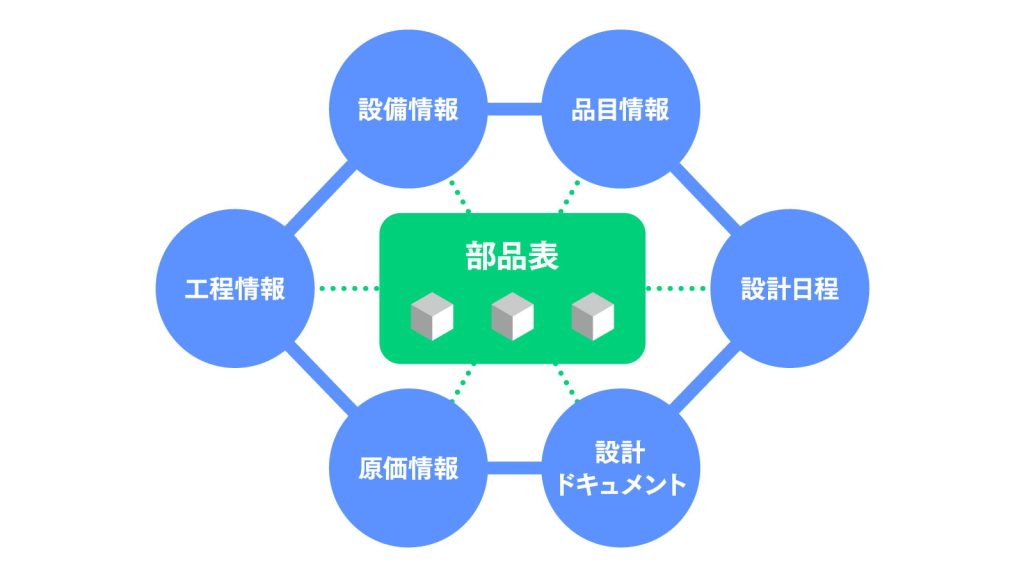

E-BOMとM-BOMを連携させると、それぞれの部署が同じ情報源を共有することができます。部品表が中心的な役割を果たし、品目情報、設計ドキュメント、設計日程、原価情報など、あらゆる情報を関連付けられるようになるのです。このような部署を超えた一括管理により、重複や不足がなくなり、正確な情報がすべての関係者に共有される環境が構築されます。

さまざまな工程を一元管理できると、生産管理を最適化し、生産性を向上させることが可能となります。その結果、コストを抑えることができ利益向上に寄与でき、高付加価値化に繋がる活動に充てられる時間も増えるでしょう。

部署間での情報齟齬が起きなくなる

E-BOMとM-BOMの連携により、設計段階で行われる変更や修正が製造段階に適切に反映されます。これによって、設計変更が製造プロセスに与える影響が減少し、部署間での情報齟齬も少なくなります。

このように、製品全体の構成やプロセスを総合的に把握することが可能となり、細かい変更や改善に素早く対応することができるでしょう。

製品拠点間や部門間での情報の不一致や乖離を防げると、生産管理が円滑に進むだけでなく、人為的なトラブルも減少します。加えて、無駄な手間やコストが削減されるため、企業の売上向上にも寄与するでしょう。このような効果を通じて、製品の効率的な開発と高品質な製造を実現し、競争力を向上させることができます。

業務のスピードアップ

E-BOMとM-BOMの連携によって、製品管理の複雑さを効果的に解決できるのもメリットです。変更があった場合でも直ちに関連部署に伝達され、すぐに適切な対応をとることができるため、製造プロセス全体の効率が向上します。

さらに、E-BOMとM-BOMの連携により、従来の紙ベースの文書を減らし、ペーパーレス化を実現できます。これにより、さらなる効率性の向上が期待できるでしょう。

また、新製品の導入や既存製品の改良などの際にも、業務の迅速な遂行が容易となります。

この結果、顧客の要求に合った製品を素早く提供することが可能となり、結果的に顧客満足度が向上します。製品供給の迅速化や効率的な製造プロセスによって、企業は競争優位性を築き、市場での地位を強化することができるでしょう。

品質の向上

E-BOMとM-BOMの連携は、製品の品質向上に大きな影響を与えます。設計段階での正確な情報が製造段階にも適切に伝達されることで、部品の選定や製造プロセスが最適化されます。これにより、誤った部品の使用や不適切な製造手順に起因する品質問題が減少するでしょう。

E-BOMとM-BOMの連携によって、製品の品質が向上し、顧客満足度の向上につながるのです。

E-BOMとM-BOMの連携はなぜ難しいのか

E-BOMとM-BOMの連携は、製造プロセスの効率性や正確性を確保するうえで重要ですが、その連携はしばしば難しさを伴います。以下では、その難しさの主な要因について考えてみましょう。

部品番号が一致していない

E-BOMとM-BOMの間で部品番号が一致していないと、両者を連携させることは困難です。部品番号の不一致は、設計思想と実務の現実との間に生じるギャップによって引き起こされます。

設計思想に基づいて部品番号が付けられる一方、実際の工場運用では、代替材料の使用や他製品からの部品転用などが頻繁に行われるのです。そのため、同じ部品であっても異なる材質や供給元が関与することがあります。また、購買部門は価格や品質、納期などを考慮して材料や調達先を選定しなければなりません。

こうした実務上のニーズと設計思想の調和を図るために、部品番号が一致しないという事態が発生する場合があります。設計思想に基づく番号体系は、理想的な部品の関連性を示す一方で、実務上のニーズを満たすためには、別の番号体系が必要とされることがあるのです。

また、部品番号が一致していても、階層や部品表内での配置といった構成が異なるケースがあります。この違いが、E-BOMとM-BOMの連携を複雑にする要因となることもあるでしょう。

システムの入力情報が異なる

E-BOMとM-BOMの連携における課題に、これらのBOMが通常別々の部門やシステムで管理されていることから生じる入力情報の違いがあります。

E-BOMとM-BOMを別々のシステムで管理している場合、連携を図るためには両方のBOM情報を統合的に入力しなければなりません。しかし、入力プロセスにおいて一方のBOM情報が他方と異なってしまう可能性があります。このような場合、E-BOMとM-BOMの間の整合性が損なわれ、結果として統合作業が滞ることがあるのです。

現場で情報が更新され、システムに反映されていない

製造ラインにおいては、実際の作業現場に合わせて微調整や変更が必要な場合があります。しかし、これらの変更が適切に文書化されずシステムに反映されない場合、E-BOMとM-BOMの間に不一致が生じることがあります。これらの不一致は、製品の品質や生産効率に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。

バージョン管理の違い

設計段階から製造段階にかけて、製品や部品は変化します。新しいバージョンでは設計の改良や変更が行われるため、E-BOMとM-BOMの管理が重要です。しかしながら、E-BOMとM-BOMで管理方法が異なる場合、古い情報が誤って使用される可能性があります。また、変化のタイミングや手順の不一致も、連携の障害となるでしょう。

まとめ

E-BOMとM-BOMの違いについて解説し、これらのBOMを連携させる際のメリットと課題に焦点を当てました。

E-BOMとM-BOMは、部品や構成に関する異なる情報を含んだ部品表です。これら2つのBOMを連携させることで、多くの利点が期待されますが、システムの違いから連携は容易ではありません。

しかしながら、PLMシステムの導入により、異なる種類のBOMを連携させるための最初のステップを進めることができます。このシステムは、製品に必要な部品情報を一元的に管理するだけでなく、各部門への情報提供を円滑に行うことが可能です。

JSOLが提供するPLMソリューションサービス『ものづくリンク』は、設計・開発、生産準備といったものづくりの過程において各部門で発生する図面や部品表、材料表や生産工程表といったさまざまな情報を「部品表」に統合し、全社レベルで共有できるPLMソリューションサービスです。業務のペーパーレス化を推進し、業務の効率化やデータの検索性アップを実現します。

E-BOMとM-BOMの連携も、『ものづくリンク』で実現可能です。双方の連携でお悩みなら、『ものづくリンク』にぜひご相談ください。